Herzliche Einladung zu der Heilig-Rock-Wallfahrt am 20. April 2024. Achtung : dieses Jahr wird die heilige Messe um 10 Uhr in der Kirche St Martin gefeiert werden ! Die Andacht mit sakramentalem Segen um 17 Uhr in St Paulin. Mehr Informationen auf Anfrage! Bitte melden Sie sich bei mir! Gerne auch weiterleiten!

Predigt zu Mariä Himmelfahrt 2023, von Msgr. Prof. Dr. Dr. Rudolf Michael Schmitz

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Wir alle kennen Menschen, die am liebsten von sich selbst sprechen. Solche Menschen sind auf die Dauer mühsam und vor allen Dingen werden sie nach einiger Zeit langweilig. Man hat genug von ihnen gehört und weiß alles, was sie von sich zu sagen haben. Die Kirche in Deutschland muss aufpassen, dass sie nicht wirkt wie diese Menschen. Wenn die Vertreter der Kirche zu viel von hausgemachten Problemen sprechen, dann besteht die Gefahr, dass die Menschen unserer Zeit nicht mehr zuhören, und dass die Kirche nur noch selbstzentriert, langweilig und bedeutungslos erscheint.

Damit das nicht passiert, wollen wir am heutigen Tage zu Maria gehen und auf sie hören, denn sie spricht nie von sich. Wenn die Gottesmutter in der Heiligen Schrift den Mund öffnet, dann ist es entweder, um Gott zu preisen wie im Magnificat, das wir gerade gehört haben, oder um uns an die Gebote des Herrn zu erinnern: „Tut, was Er euch sagt“ (Jo 2, 5). Wenn daher die Kirche verstehen will, was es bedeutet, katholisch zu sein und zu leben, dann muss, wie es immer gewesen ist, die heilige Jungfrau der Maßstab sein. An ihr können die Diener der Kirche ablesen, was zu tun ist, denn sie hat Christus immer vorbehaltlos gedient.

Zunächst war die Gottesmutter ganz der Gnade geöffnet. Vom ersten Moment ihrer Existenz im Mutterschoß an vor der Erbsünde bewahrt, hat Maria sich als Gefäß der Gnade ganz dem Wirken Gottes geöffnet. Sie hat nie selbstherrlich oder autonom gehandelt und geredet, sondern sie hat Gott wirken lassen. Die Kirche ist in ihrem innersten Wesen ebenso ein Gefäß der Gnade. Wo sie zunächst Gott wirken lässt, zunächst in Seinen Sakramenten das Heil suchen und nicht im bloß menschlichen Tun, dort folgt sie der Gottesmutter und öffnet sich wie diese dem Gnadenhandeln Gottes.

Diese Parallele kann noch weitergeführt werden: Die Gottesmutter hat den Herrn zur Welt gebracht. Sie ist das Tor, das ganz offen war auf das Kommen Gottes. Sie ist kein Hindernis zwischen uns und Christus, im Gegenteil; denn sie weist nicht nur auf den Herrn hin und erhält allen Glanz von Seinen vorausgesehenen Verdiensten, sondern sie empfängt Ihn auch tatsächlich in ihrem jungfräulichen Leib und bringt ihn zur Welt: Dadurch wird sie porta caeli, das Tor des Himmels, für uns alle! Das ist ebenso die Aufgabe der Kirche: Nicht Änderung von Strukturen und Methoden ist ihre erste Aufgabe, sondern die Verkündigung unseres Herrn Jesus Christus, Gott und Mensch zugleich! Jeder, der in der Kirche ein Amt hat, hat die große Aufgabe von Gott erhalten, auf Christus hinzuweisen, für Ihn ganz offen zu sein, um Ihn in die Welt zu allen Menschen zu bringen! So wird auch die Kirche zur porta caeli, zum Tor des Himmels.

Die Gottesmutter konnte das alles tun, weil sie immer den Glauben bewahrt hat. Sie hat nie an ihrem Sohn gezweifelt. Sie wusste von dem Moment an, als sie Ihn in ihrem unbefleckten Schoss empfangen hat, dass Er Mensch und Gott zugleich war. Auch unter dem Kreuz, auch in Not und Leid hat sie diesen Glauben bewahrt, hat die Apostel gestärkt und hat den Glauben durch das Beispiel ihres Lebens verkündet. Ebenso muss die Kirche am Glauben festhalten, den ganzen Glauben verkünden, alle Gebote Gottes ohne Abstriche den Menschen näherbringen, das Wort Jesu Christi ohne Kompromisse in die Welt rufen. So nur wird ihre Stimme gehört und die Offenbarung des Herrn, die sie ungeschmälert verkündet, unser Heil wirken, weil wir nicht den Stimmen falscher Propheten folgen. Wenn die Kirche unseren Glauben stärken soll, muss sie dem Glaubenszeugnis der Gottesmutter folgen.

Aus ihrem festen Glauben hat die Gottesmutter Mut geschöpft! Als der Herr Seine Passion erlitten hat, als Er gekreuzigt worden ist, als Er elendig und blutig den Tod eines Verbrechers starb, da stand sie unter dem Kreuz mit einigen wenigen. Sie ist nicht weggelaufen. Maria war nicht nur dann mit ihrem Herrn verbunden, als dieser von allen anerkannt und als König ausgerufen wurde, denn sie hatte die Anerkennung der Gesellschaft nicht nötig. Sie hat sich der Verspottung und der Geringschätzung zusammen mit ihrem Sohn preisgegeben und ihn bei seiner Passion begleitet. Sie hat sich nicht für ihren Sohn geschämt, sie hat ihn nicht verleugnet, sie hat unter dem Kreuz ausgeharrt. Das soll auch die Kirche in schweren Zeiten tun: Sich nicht der Zeit anpassen, den Herrn und Seine Lehre nicht verraten oder verkleinern, nicht vor dem Spott und Hohn der Menge ausweichen, sondern mit Maria unter dem Kreuz bleiben! Die Kirche und ihre Diener müssen vielmehr Christus verkündigen, „opportune oder importune“, „sei es gelegen oder ungelegen“ (2 Tim 4, 2), auch und gerade dann, wenn sie mitgekreuzigt werden und mitleiden müssen. Wie die heilige Jungfrau so muss die Kirche für Christus, den Gekreuzigten, immer mutig Zeugnis geben, sei er auch „den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit“ (1 Kor 1, 23)!

Das Zeugnis der Gottesmutter für Christus aber endet nicht unter dem Kreuz. Maria durfte durch die Ihr verliehe Gnadenfülle ebenso an der Glorie teilnehmen. Sie war ganz rein und unbefleckt! „Tota pulchra es, Maria“, „du bist ganz schön, Maria“ singt die Kirche heute. Sie war ein Abbild des Himmels schon hier auf Erden, und weil sie von der Erbsünde unberührt war, hat sie auch die Folgen der Erbsünde nicht zu tragen brauchen. Sie ist mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden und hat, weil sie treu war, weil sie Christus verkündet hat, weil sie für die Gnade offen war, weil sie Glaubensmut und Leidensbereitschaft gezeigt hat, schließlich als Erste teilgenommen an der Glorie. Jetzt thront sie als gekrönte Königin des Himmels zur Rechten ihres Sohnes, bei dem sie immer für uns eintritt und betet.

Auch die Kirche, voll der Gnadengeschenke Gottes, zeigt bereits die Glorie des Himmels. Die herrliche Liturgie, die wir am heutigen Patronatsfest von Maria Engelport feiern, ist ein Vorgeschmack des Himmels. Die Schönheit, die die Kirche in ihren Festen und in ihren vielen Frömmigkeitsformen zeigt, lässt uns vorahnen, was Gott für uns in den ewigen Wohnungen bereitet. Die Kirche zieht uns empor zur Ewigkeit Gottes! Sie ist keine Weltverbesserungsorganisation, sie ist keine menschlicher Verein, keine politische Gruppierung. Sie ist vielmehr das Tor zum Himmel; sie ist die Pforte zur Glorie! Sie nimmt uns mütterlich bei der Hand, weist uns mit der Wahrheit Gottes den Weg, stärkt uns durch ihre Sakramente, reinigt uns von unseren Sünden, damit wir die Glorie erreichen können und dort einst vereint werden Christus und Seiner jungfräulichen Mutter.

Obwohl die Gottesmutter nie von sich selbst spricht, ist sie uns demnach ein Abbild, eine Ikone der Kirche, wie sie nach Christi willen sein soll. Maria zeigt, was wir tun sollen, als mystischer Leib Christi und als einzelne Glieder der Kirche. Sie ist für die Gnade ganz offen, sie bringt Christus in die Welt, sie bekennt und lebt den Glauben, sie steht unter dem Kreuz, wenn alles schwer wird und sie nimmt durch all das teil an der Glorie, was auch wir tun werden, wenn wir an Ihrer Seite und unter Ihrem Mantel bleiben, wie so viele Pilger hier in Engelport seit über 800 Jahren. Wir wissen jetzt, die Heilige Jungfrau wird die Kirche wiederbeleben, mehr als alle menschlichen Worte und alle selbstgefundenen Wege. Wenn wir Maria folgen, dann kommen wir zu Christus! Durch Maria zu Christus: Das ist das Motto des heutigen Festtages und der ganzen heiligen Kirche. Amen.

Predigt am Fest hl. Protomärtyrers Stephanus, dem 26. Dezember 2023, von Msgr. Prof. Dr. Dr. Rudolf Michael Schmitz

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Es gibt Situationen, die zeitlos sind und ein Licht auf unsere eigene Existenz werfen, obwohl sie weit zurückliegen. Das Geschehen um den Protomärtyrer Stephanus gehört zu diesen zeitlosen Situationen (vgl. Apg 6, 8-10; 7, 54-59). Wir sehen ihn mitten unter den Menschen seiner Zeit den Herrn als Gott verkünden und Gutes tun in Wundern und Zeichen. So wie wir selbst, lebte er in einer ungläubigen Zeit. Die Menschen glaubten nicht an Christus, sie glaubten nicht an Seine Gottheit, und selbst die meisten von Stephanus‘ Volks- und Glaubensgenossen waren weit davon entfernt, Christus als den Messias anzuerkennen. Trotzdem hat Stephanus nicht aufgehört, Zeugnis zu geben. Er hat mitten unter ihnen, den ungläubigen Juden und den Heiden seiner Zeit, gelebt und durch Nächstenliebe und Glaubenszeugnis gezeigt, dass Christus der Sohn Gottes ist. Das ist unser eigenes Leben! Wir sollen unter den ungläubigen Christen und den Heiden unserer eigenen Zeit nicht mutlos werden, sondern in Wort und Tat für Christus und Seine Gottheit einstehen.

Es geschieht dem Stephanus, was auch uns heute leider immer wieder widerfährt: Die sogenannten „guten“ Mitglieder der Synagogen, ja die Schriftgelehrten, die es eigentlich besser wissen müssten, treten gegen ihn auf. Jene, die aus der Schrift erkennen könnten, dass der Messias gekommen ist, dass Jesus Gott ist, regen sich auf, wollen den Glauben des Stephanus nicht wahrhaben und die Wahrheit der Offenbarung verkleinern. Das geschieht auch jetzt nicht selten: Sogenannte Theologen, die es besser wissen müssten, die die Schrift studiert haben dürften, die die Glaubenslehre der Kirche kennen sollten, versuchen frech, die Gottheit unseres Herrn zu schmälern, und statt sich mit den heiligen Geheimnissen des Glaubens und dem Himmel zu beschäftigen, reden sie uns von der Erde und von allen möglichen Dingen, die mit dem Glauben kaum zu tun haben.

Stephanus hat sich von diesen sogenannten Schriftgelehrten nicht erschrecken lassen. Durch eine großartige Vision gestärkt, hat er den Herrn Jesus Christus noch deutlicher und voller Mut vor ihnen verkündet. Sicher haben wir keine direkten Visionen, aber wir haben, anders als er, bereits den gesamten Glauben der Kirche vor uns. Wir kennen die Lehre der Kirche, ihre Dogmen, und wir wissen, dass viele Generationen vor uns unerschrocken und visionär den Glauben an die Gottheit Jesu Christi verkündet haben. Deswegen haben auch wir vom Himmel her die frohe Botschaft und die Wahrheit des Glaubens über Christus erfahren und können fortfahren, gegen die falschen Lehrer unserer Zeit, Christus und Seine Gottheit unerschrocken zu bekennen.

Was dem Stephanus als dem ersten Märtyrer der Kirche dann widerfahren ist, darf uns ebenso nicht wundern. Die Wut derjenigen, die nicht glauben wollen, die ihr eigenes Leben nicht ändern wollen, die Gott auf die Größe ihres eigenen eingeschrumpften Herzens verkleinern wollen, richtet sich gegen Stephanus. Sie beginnen ihn zu steinigen, sie verfolgen ihn mit Gewalt und Rohheit, wie immer, wenn den Menschen die Argumente ausgehen. Vorgebliche Toleranz und Liberalität schlägt in Hass und Wut gegen die Wahrheit um!

Uns wird vielleicht in unserem Leben das blutige Martyrium erspart bleiben. Aber das sogenannte weiße Martyrium, das tägliche Martyrium der Bekenner des Glaubens, werden auch wir oft erleben. Man wird unser Zeugnis nicht wahrhaben wollen, man wird uns belächeln und unsre Ehre abschneiden, man wird uns diskriminieren und für übertrieben oder gar fanatisch halten, man wird uns vielleicht sogar am Arbeitsplatz oder in der Familie isolieren und vereinzeln. Trotzdem haben wir wie Stephanus die Kraft der Gnade Jesu Christi in uns! Gleich so vielen vor uns werden wir die Kraft der Gnade besonders dann erhalten, wenn es darauf ankommen sollte, auch mit unserem Blut für Christus Zeugnis zu geben. Im täglichen Leben aber wird die Gnade uns stärken, um mit unserer ganzen christlichen Existenz und unserem gläubigen Handeln für den Gottmenschen Zeugnis abzulegen.

Das tut auch Stephanus, der sogar angesichts des sicheren Todes noch einmal Jesus Christus verkündigt. Sein Zeugnis ist nicht nur Bekenntnis des Glaubens, sondern auch Beweis christlichen Handelns aus dem Glauben: Er bekennt furchtlos, dass Jesus Gott ist und er verzeiht seinen Peinigern. Wir können es Ihm gleichtun, selbst dann, wenn man uns belächelt; selbst dann, wenn man uns diskriminiert; selbst dann, wenn wir Nachteile in Kauf nehmen müssen. Weil wir Christus mit der Nächstenliebe, die dafür notwendig ist, verkünden sollen, dürfen wir einerseits nicht feige aufgeben, dürfen wir anderseits aber auch nicht hart werden, dürfen wir das Böse nicht mit dem Bösen vergelten, sondern müssen aus ganzem Herzen unseren Peinigern verzeihen: „Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen; tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen!“ (Mt 5, 44; auch Lk 6, 27; Röm 12, 14).

So werden auch wir Zeugen für Jesus Christus in einer Welt, die nicht glauben kann und nicht glauben will, weil es unbequem ist und weil es eine grundsätzliche Änderung des eigenen Lebensstils bedeutete. Daher ist unser Zeugnis notwendig wie das des Stephanus! Wir können Stephanus nachfolgen! Wir werden wie er Zeugnis geben, weil wir begriffen haben, worum es wirklich geht. Es geht eben nicht darum, hier in diesem Leben von allen anerkannt und gelobt zu werden, mit dem Strom zu schwimmen und das zu sagen, was der Zeitgeist uns in den Mund legt. Es geht darum, Christus zu bekennen: In Wort, mit dem ganzen Glauben der Kirche, der von Gott offenbart worden und von der Überlieferung bewahrt worden ist, und in Tat, mit der Überzeugung tätiger Nächstenliebe. Dann werden wir glaubwürdig, denn alle sehen, dass das, was wir bekennen, auch von uns gelebt wird und Christus in unserem Herzen wohnt.

Diese Situationen des Bekenntnisses und der Verfolgung sind zeitlos. Der Herr lehrt, dass sie immer wieder vorkommen, denn die Propheten werden oft nicht gehört, sondern verfolgt und gekreuzigt (vgl. Mt 23, 34-35). So ist auch der Herr Selbst als Zeuge für die Wahrheit, die Er Selbst ist, in die Welt gekommen, hat uns diese Wahrheit in Wort und Tat verkündigt und ist für sie zum Zeugnis für uns alle gekreuzigt worden und auferstanden. Werden wir also mutig! Lassen wir gerade dann, wenn die Welt sich von uns abwendet, unser Herz nicht sinken, sondern wenden wir uns Christus zu. Beten wir zum heiligen Stephanus, dass er uns und allen Christen, die die Gottheit des Herrn bekennen, den Mut des Bekenntnisses schenkt, damit die Welt auch durch uns Zeugnis erhalte, und den wahren Glauben, dass der Herr der Retter ist, der an Weihnachten geboren wurde. Amen.

Predigt am 9. Sonntag nach Pfingsten, dem 30. Juli 2023, von Msgr. Prof. Dr. Dr. Rudolf Michael Schmitz

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Der Herr ist immer mild und geduldig. Wir sehen Ihn auch den größten Sündern vergeben, wir sehen Ihn mit großer Geduld alle Kranken heilen, die man Ihm bringt; selbst, wenn große Menschenscharen Ihn bedrängen, wenn Er mit dem Boot auf den See hinaus fliehen muss, wenn man das Dach abdeckt, um zu Ihm zu gelangen, Er bleibt geduldig, freundlich und mild. Wie kommt es dann, dass das heutige Evangelium (Lk 19, 41-47) zeigt, wie Er sich ganz offensichtlich von einem heiligen Zorn ergreifen lässt, in den Tempel geht, die Tische der Wechsler umwirft und die Tempelhändler aus dem Haus Seines Vaters treibt? Wie kommt es, dass Er die Geduld einmal richtig verliert und allen klarmacht, dass Er die Kraft hat, seine göttliche Macht zu offenbaren?

Wenn wir in die Heilige Schrift blicken, dann sehen wir, dass der Herr wirklich fast immer geduldig erscheint. Nur mit zwei Gruppen verliert Er ab und zu die Geduld: Nämlich mit den Schriftgelehrten, den alttestamentlichen Dienern Seines Vaters, und mit Seinen eigenen Jüngern, den neutestamentlichen Dienern des großen Gottes, der gekommen ist, um uns zu retten. Immer dann, wenn diese beiden Gruppen, die es doch besser wissen müssten, Gott nicht oder „immer noch nicht“ verstehen (vgl. Mk 8, 21), wenn sie dem Willen des Vaters entgegenhandeln, wenn sie zu menschlich denken, zu klein und zu kalkulierend, wenn sie sich in den Vordergrund drängen wollen, dann wird der Herr ungeduldig.

So begreifen wir auch, warum Er im Tempel ungeduldig wird, denn es geht um das Verständnis und die Wahrung der Ehre Seines Vaters: „Ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht“ (Lk 19, 46; Mk 11, 17; Mt 21, 13). Dazu müssen wir wissen, dass alles, was der Herr tut, Zeichen für uns sein soll. Alles, was wir in Worten und Taten an Seinem Leben ablesen können, ist Wahrheit und Offenbarung. Was Sein heiliger Zorn uns offenbart, sind die die beiden wichtigsten Gebote der Offenbarung, nämlich der absolute Vorrang Gottes und die daraus resultierende unbedingte Nächstenliebe.

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen, aus deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst.“, lehrt der Herr im 27. Vers des zehnten Kapitels des Lukasevangeliums. Dieses erste und wichtigste Gebot betrifft die Ehre Gottes, die allem anderen vorausgehen muss. Wenn diese Ehre nicht gewahrt wird, dann verliert unser Herr die Geduld. In solchen Momenten zeigt Er mit deutlichen und klaren Worten, dass die „Zeit unserer Heimsuchung“ da ist, wie der heilige Paulus in der heutigen Epistel (1 Kor 10, 6-13) sagt, und wir „in den letzten Zeiten“ angekommen sind. Die Ehre Gottes muss immer gewahrt werden! Unser Gott ist, wie es im 34. Kapitel des Buches Exodus heißt, ein eifersüchtiger Gott: Sein „Name ist Eiferer“ (Ex 34, 14). Er liebt uns so sehr, dass Er uns nicht nur geschaffen hat, sondern sogar Seinen einzigen Sohn geopfert hat für unsere Rettung. Er liebt uns mit einer überwältigenden Liebe, jeden einzelnen von uns. Er sucht täglich neu nach uns mit eifersüchtiger Liebe. Er will nicht, dass wir lau antworten, dass wir gerade einmal das Notwendigste tun, etwa die Sonntagsmesse mit Langeweile besuchen, vielleicht noch bei Tisch, sowie morgens und abends, ein paar hastige Gebete murmeln, aber ansonsten „den lieben Gott einen guten Mann sein lassen“.

Nein, der eifersüchtige Gott will, dass wir Ihn mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele und unserer ganzen Kraft und unserem ganzen Verstand lieben, dass wir an Ihn denken, dass wir Seine Gebote um unseres Heiles wegen halten, damit Er uns eines Tages mit Seiner unendlichen Liebe ganz umfassen kann, die uns nie mehr verlassen wird. Deswegen sollen wir alles tun, damit die Ehre Gottes in unserem Leben gewahrt wird. Wir müssen zuerst Gott dienen, Seine Verehrung fördern, die Liturgie zu seiner Ehre regelmäßig mitfeiern, andere dazu einladen, täglich andächtig beten, Ihm wirklich Zeit in unserem Leben einräumen! Wir sollen alles, was wir tun, im Kleinen und im Großen, am Maßstab Seiner Liebe messen, denn Er will von uns geliebt werden, mit ganzem Herzen, mit unserer ganzen Seele, unserer ganzen Kraft und unserem ganzen Verstand, nicht mehr und nicht weniger. Er will uns ganz!

Deswegen dürfen wir keine anderen Götter neben Ihm haben, wie immer diese Götter heißen. Ob es der Gott des Egoismus ist, der Gott unseres eigenen, aufgeblasenen und wichtigen Ich, ob es der Gott des Geldes und des Geizes ist, ob es der Gott der Wichtigtuerei und Hoffart ist, oder der Gott des Neides, der Missgunst, der bösen Lust, des Zorns und der Lüge: All diese falschen Götter, all diese Götzen müssen wir durch ein Leben mit den heiligen Sakramenten der Kirche und vor allen Dingen durch die regelmäßige heilige Beichte von ihren Sockeln stürzen, damit auf dem Thron unseres Herzens nur der eine wahre Gott Seinen Platz findet.

Wir dürfen ebenso nicht vergessen, dass wir das Gebot der Nächstenliebe ohne das Gebot der Gottesliebe nicht leben können. Wir können uns schon nicht richtig selbst lieben, wenn wir Gott nicht lieben, denn dann werden wir Seine Gebote nicht halten und uns dadurch selbst Schaden zufügen. Wir müssen, um uns selbst in unserer Würde zu verstehen, um als Mensch, so wie Gott uns geschaffen hat, aus unserer Natur heraus und mit der Gnade zu leben, um wirklich im Vollsinn Menschen zu werden, Gott um Seine Gnade anflehen und Seine Vergebung suchen. Man kann sich nicht selbst ohne Egoismus lieben, wenn man nicht Gott auf den Thron seines Herzens gesetzt hat; viel weniger noch kann man den Nächsten lieben, denn der Nächste ist, wie wir alle, oft um seiner selbst willen nicht liebenswert.

Wenn wir Gott nicht lieben, wenn wir den Nächsten nicht um Gottes Willen lieben, wenn wir nicht den für uns gekreuzigten Gottmenschen vor Augen haben, wenn es uns schwerfällt, einem anderen zu vergeben oder wieder mit ihm zu sprechen, dann werden wir nicht die Kraft haben, den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Nächstenliebe ohne Gottesliebe trägt ihren Namen zu Unrecht, denn sie ist nur humanitärer Aktivismus und oft genug bloß Selbstbestätigung und Selbstverwirklichung, wenn nicht gar Heuchelei und Lüge. Um den nächsten von Herzen um Gottes willen zu lieben, ist es nötig, im Tempel unseres Herzens zunächst alle Tische der Wechsler umzuwerfen, die Händler herauszutreiben, also Kalkül und Vorteilsdenken abzulegen, und den Gott unseres kleinen Ichs auf dem Thron unseres Herzens durch den großen Gott der selbstlosen Liebe zu ersetzen.

Nun begreifen wir ebenso, dass Gott mit Seinen Dienern, den Schriftgelehrten und Jüngern, noch strenger verfährt! Er wird immer von denen, die sich Seinem Dienst direkt verschrieben haben, eine größere Gottesliebe einfordern. Denn Er hat ihnen eine größere Erkenntnis und Liebe schenken wollen, er hat sie erwählt. Vor allem für die Jünger und Apostel gilt, was der Herr Ihnen zusichert: „Freunde habe ich euch genannt“ (jo 15, 15). Wenn deswegen für uns alle gilt, dass wir die Ehre Gottes wahren müssen, wenn für alle gilt, dass Gott mit liebenden und eifersüchtigen Augen auf sie blickt, wenn für alle bereits gilt, dass sie keine anderen Götter, vor allen Dingen nicht den Gott der Welt, der Lust und des Mammons verehren dürfen, wenn für alle gilt, dass sie die Nächstenliebe um der Gottesliebe willen leben müssen, wie viel mehr gilt das für die Apostel, für ihre Nachfolger und für alle Priester! Vereinen wir uns daher mit der ganzen Kirche im Gebet, damit alle Verblendung von den Augen der Diener Gottes genommen wird, damit sie sehen, dass die „Zeit der Heimsuchung“ gekommen ist und wir „in den letzten Tagen“ leben, damit sie sich nicht der Welt anpassen und statt Gott auf dem Thron ihres Herzens Götzen anbeten. Beten wir mit der Kirche jeden Tag für die Jünger, die sich der Herr erwählt, um sein Volk zu leiten und zu heiligen. Opfern wir für unsere Bischöfe und Priester, machen wir ihnen durch unser eigenes Leben klar, dass Gott an die erste Stelle gehört, damit er nicht die Geduld mit Ihnen verlieren muß!

Die Heilige Jungfrau hat den Aposteln Mut gemacht, nachdem diese allen Mut und wohl auch den Glauben verloren hatten. Wir sollen es Ihr nachtun! Nicht durch Schimpfen und Anklagen, sondern durch das Beispiel eines ganz der Ehre Gottes geweihten Lebens werden wir allen klarmachen, dass seit Christi Geburt die „Zeit der Heimsuchung“ gekommen ist und dass „die letzten Zeiten“ begonnen haben. Wenn wir das tun, dann wird die Ehre Gottes in der Kirche, in der Welt und in unseren Herzen wieder den gebührenden Platz einnehmen. Dann wird Gott nicht zornig werden müssen und nicht die Geduld mit uns verlieren, sondern uns, obwohl wir Sünder sind, jene Barmherzigkeit zeigen, die denen gebührt, die Gott ehren. Amen.

Predigt am 8. Sonntag nach Pfingsten, dem 23. Juli 2023, von Msgr. Prof. Dr. Dr. Rudolf Michael Schmitz

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Was ist Klugheit? Wer ist wirklich klug? Die Antwort unseres Herrn darauf scheint zunächst erstaunlich zu sein: Er stellt die Klugheit in den Zusammenhang der Umstände und Absichten desjenigen, der handelt. Er kann uns daher den ungerechten Verwalter als Beispiel weltlicher Klugheit. Er fügt erklärend hinzu: „Die Kinder der Welt sind im Umgang mit Ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes“ (Lk 16, 8), d.h. nach ihrer Art unter sich, so wie sie normalerweise handeln. Diese Weltklugheit, die wir auch Raffinesse nennen können, zeigt sich sehr klar am Verhalten des ungerechten Verwalters. Als er merkt, dass ihm sein Herr auf die Schliche gekommen ist, gibt er nicht einfach auf, sondern er tut genau das, was er vorher getan hat. Seine erprobte Raffinesse aber umfasst drei Handlungsweisen: Er manipuliert, er betrügt, er ist gierig, weil er das Erschlichene behalten will.

Die Kinder dieser Welt, die im „Geist der Knechtschaft“ (Röm 8, 15) leben, wie der hl. Paulus in der Lesung sagt, manipulieren. Wir werden alle immer mehr Opfer solcher Manipulation. Nachrichten und Meldungen, die uns als Informationen übermittelt werden, dienen heute sehr oft der sogenannten „Meinungsmache“ und ideologischen Manipulation. Wir müssen deswegen die Informationen, die wir bekommen, vorsichtig prüfen, denn wir können befürchten, dass der Geist der Knechtschaft dahintersteht und dass diejenigen, die uns mit solchen Manipulationen nur vordergründig informieren, in Wirklichkeit jedoch beeinflussen wollen, ihrerseits Sklaven ideologischer Verblendung sind. Wahrheit ist leider oft nicht mehr der Maßstab der Weitergabe von Informationen, ganz wie bei dem ungerechten Verwalter.

Ebenso fehlt den „Kindern der Welt“ vielfach Wahrheit des Handelns. Mit ihrer Ehrlichkeit ist es nicht weit her! Der Verwalter im Evangelium hat bestochen und lässt sich bestechen. Auch das erleben wir in der Welt und leider manchmal auch in einer verweltlichen Kirche zu Genüge: Menschen bestechen und lassen sich bestechen, sowohl materiell wie geistig; sie lassen sich kompromittieren und sie tun Dinge, die nicht ehrlich sind, um bestimmte innerweltliche Ziele zu erreichen, genau wie der ungerechte Verwalter.

Schließlich handeln viele, die manipulieren und bestechen, aus Gier. Sie wollen behalten, was sie sich erschlichen haben. Sie wollen in den Wohnungen der Großen und Reichen, die sie aufgenommen haben, weiter bleiben können. Sie haben das Ziel der innerweltlichen Bequemlichkeit und des Wohllebens, das sie durch Betrug, Lüge und Gier erhalten haben und das sie behalten wollen, damit es ihnen hier auf Erden auch weiter gut geht.

Das ist die „weltliche“ Klugheit. Die „Kinder der Welt“ sind – wir könnten sagen „Gott sei Dank“ – unter sich und auf ihre Weise klüger als wir. Aber auf dieser Ebene bewegt sich der Herr nicht. Er empfiehlt nicht ihr Handeln als solches, ihre kluge Raffinesse, sondern er lehrt uns eine höhere Form der Klugheit. Er zeigt uns in Seiner Offenbarung eine völlig andere Ebene: Es geht nicht darum, hier und jetzt bequem und weltlich angenehm zu leben, es geht nicht darum, auf dem breiten Weg langsam abwärtszuschreiten, sondern es geht darum, die „ewigen Wohnungen“, den Himmel, zu erreichen. Deswegen sollen wir nicht die Klugheit der Welt, die sich Raffinesse nennt, sondern die Klugheit Gottes, die sich Weisheit nennt, annehmen. Weil wir die Gnade Gottes in der Taufe empfangen haben, handeln wir nicht aus dem Geist der Knechtschaft, sondern aus dem Geist der Kindschaft.

Deswegen lassen wir uns nicht manipulieren. Unser Maßstab ist nicht dem Zeitgeist angepasste Information oder ideologische Scheinwahrheit, sondern die Wahrheit Gottes, Seine Offenbarung, die Lehre der Kirche. Das Unveränderliche, das von Gott kommt und bleibt, soll unser Leben zuerst bestimmen. Wir müssen, wenn wir aus dem Geist der Kindschaft leben wollen, ständig alles, was man sagt und was man von uns will, an diesem Maßstab messen. Dann werden wir nicht manipuliert und nicht manipulieren, sondern wir werden der Wahrheit, die uns zum Heil führt, folgen und anderen auf diesem Wege helfen.

Ebenso bestechen wir nicht und lassen uns nicht bestechen. Sicher wird das uns oft dazu führen, es in dieser Welt nicht immer so bequem zu haben, auf Scheinerfolge verzichten zu müssen, nicht zu den ganz Reichen und den ganz Mächtigen zu gehören. Aber wenn wir unbestechlich sind, wenn wir den Geboten Gottes folgen, auch wenn es etwas kostet und wenn es Opfer fordert, dann werden wir zu „Erben Gottes und zu Miterben Christi“ (Röm 8, 17), wie der heilige Paulus lehrt. Alle Raffinesse der Welt kann uns nicht jenen Reichtum sichern, den wir erben werden, wenn wir uns in dieser Welt freihalten von Betrug und Bestechung. Lassen wir uns weder durch materielle Versprechungen noch durch ängstliche Anpassung an den Zeitgeist bestechen, denn das alles führt zu nichts und wir würden unser ewiges Erbe verspielen. Nur, was Gott uns gibt, bleibt und ist größer als alles, was die Welt versprechen kann.

Schließlich sollen wir uns vor aller Gier nach weltlichem Besitz und irdischem Wohlleben hüten. Es geht nicht darum, in die Wohnungen der Reichen und Mächtigen aufgenommen zu werden. Wenn man uns aufnimmt, umso besser; wir können dort Gutes tun, denn alle haben eine unsterbliche Seele und brauchen das christliche Beispiel. Aber wir sollen nichts Unrechtes tun, um dorthin zu gelangen. Wir sollen nicht der menschlichen Gier nach Erfolg und Besitz folgen. Wir sollen nicht den Mammon gebrauchen, wie die Welt ihn gebraucht, wir sollen nicht haben wollen, sondern geben dürfen. Der Herr ruft uns deswegen auf, den ungerechten Mammon so zu verwenden, dass wir uns Freunde schaffen im Himmel und dass die ewigen Wohnungen uns offenstehen. Weggeben, teilen und großzügig sein, das ist nicht der Geist der Welt, aber der Geist der Kindschaft Gottes, der Geist Jesu Christi, der alles, auch Sein Leben, gegeben hat, um uns zu retten.

Nun verstehen wir, warum der Herr will, dass wir klug sind, und zwar nicht nach der Raffinesse der Welt, sondern nach der Weisheit Gottes. Unser Maßstab wird von Wahrheit, Ehrlichkeit und Nächstenliebe gebildet, also von der Selbstlosigkeit und Großzügigkeit der Gnade. Wir haben überreich empfangen und wir dürfen zu Gott „Vater!“ sagen: Verhalten wir uns als Seine Kinder! Leben wir nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern nach den Maßstäben Gottes! Seien wir klug mit dem Blick auf die Ewigkeit: Dann werden die Tore zu den ewigen Wohnungen für uns weit offenstehen! Amen.

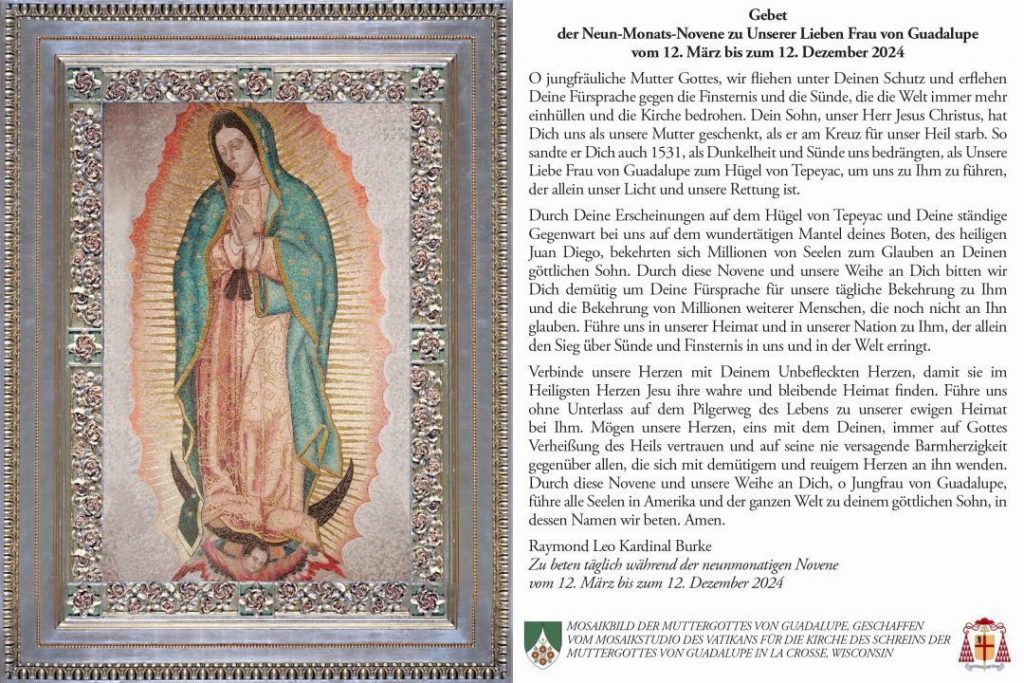

Rückkehr zur Gottesmutter: Ein weltweiter Aufruf zum Gebet von Seiner Eminenz Leo Raymond Kardinal Burke

In einer Zeit, die der unseren sehr ähnlich ist, erschien die Gottesmutter vor 500 Jahren zum ersten Mal dem heiligen Juan Diego in Guadalupe, Mexiko. Auch heute kämpfen wir mit Krankheit, Krieg und tiefer geistiger Verwirrung. Wieder sind viele arme Seelen versucht, zu befürchten, dass alle Hoffnung verloren ist.

Aber unser Herr hat uns nicht zur Furcht aufgerufen. Durch die demütige und tapfere Zusammenarbeit des heiligen Juan Diego mit der Gnade hat die Fürsprache der Gottesmutter die Welt verändert und Millionen von Seelen zu Christus geführt. Dieselbe mütterliche Fürsorge und denselben mütterlichen Schutz suchen wir auch heute – eine Fürsorge und einen Schutz, die sie uns geben wird, wenn wir sie aufrichtig darum bitten.

Zu diesem Zweck ruft Kardinal Burke alle Katholiken auf, sich ihm in einer großen Novene anzuschließen und die Fürsprache der Gottesmutter zu erbitten.

Wir ermutigen alle Gläubigen, diese Gebetsreise zu unterstützen, die am Dienstag, den 12. März beginnt und neun Monate später, am Donnerstag, den 12. Dezember, mit dem Fest Unserer Lieben Frau von Guadalupe ihren Höhepunkt erreicht.

Weitere Informationen und eine Mitteilung von Kardinal Burke finden Sie unter : https://novena.cardinalburke.com

Predigt vom 5. Sonntag nach Pfingsten, dem 2. Juli 2023, Von Msgr. Prof. Dr. Dr. Rudolf Michael Schmitz

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Krieg und Kampf, Streit und Auseinandersetzungen sind seit dem Sündenfall an der Tagesordnung; nicht nur zwischen Staaten, nicht nur in der Geschichte, sondern leider auch oft in unserem persönlichen Leben. Zwietracht, Hassgefühle, Abneigungen, all diese Dinge hat jeder Einzelne von uns erfahren und darunter gelitten. Deswegen gibt es oft auch in unserem Herzen einen Kampf zwischen dem, was wir für die Gerechtigkeit halten, und dem, was Gott uns als Barmherzigkeit anempfiehlt. Einen Kampf zwischen der Vergeltung, die wir denen antun möchten, die uns Böses getan haben, und der Notwendigkeit, jedem zu verzeihen. Selbst wenn wir alle als Christen wissen und wollen, dass wir die Verzeihung leben sollen und müssen, so ist es doch ein Kampf für uns, von diesem Wissen zum Tun der Verzeihung zu gelangen.

Deswegen wollen wir an diesem Tag, an dem uns der Herr im Evangelium die Verzeihung besonders ans Herz legt, fünf Gründe unter vielen anderen betrachten, die es wichtig und möglich machen zu verzeihen, auch wenn es uns schwerfällt, das Gebot der verzeihenden Nächstenliebe zu verwirklichen.

Der erste Grund liegt im Heilswillen Gottes: Nichts könnte klarer sein als das göttliche Gebot, jedem von Herzen zu verzeihen. Wir beten täglich das Vaterunser, das Gebet, das der Herr Selbst Seinen Jüngern und der ganzen Kirche aufgetragen hat, um den Willen des Vaters erfüllen zu können: „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern“ (Mt 16, 12). In den Gleichnissen des Herrn wird ebenso immer wieder von der notwenigen Verzeihung gesprochen: Der Vater, der dem unbotmäßigen Sohn von Herzen verzeiht (Lk 15, 11 ff.); die verlorene Drachme, deren Wiederauffindung die Freude des Verzeihens bringt, denn sie ist nichts anderes bedeutet als eine verlorene Seele (Lk 15, 8 ff ); das Schaf, das der Hirt von weit herholt, obwohl es sich verlaufen hat, obwohl es ihm Sorgen gemacht und ihm weh getan hat. Der Herr sucht es, bringt es wieder in den Stall zurück und verzeiht ihm von Herzen (Lk 15, 1 ff.) Der Herr verzeiht auch dem größten Schuldner und wird erst zornig, als dieser die geringere Schuld nicht vergibt. In diesen und in vielen anderen Gleichnissen spricht der Herr von der Verzeihung und macht sie zu einem wichtigen Zeichen der Nächstenliebe.

Der Herr wird noch deutlicher dem Petrus gegenüber, wenn er sagt: „Nicht siebenmal sollst du verzeihen, sondern siebzigmal siebenmal.“(Matth.18,21) Auch im heutigen Evangelium sind seine Worte unmissverständlich: „Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar; geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder“ (Matth.5,23). Niemand kann nun noch sagen, daß Gott die Unversöhnlichkeit bestärkt oder auch nur toleriert. Die Offenbarung des Heilswillens Gottes ist offensichtlich: Wir sollen immer, jederzeit und allen verzeihen!

Darüber hinaus gibt es noch einen zweiten Grund immer zu verzeihen. Nicht nur der geoffenbarte Wille, auch das Handeln Gottes zeigt uns, dass wir verzeihen müssen, weil auch uns verziehen worden ist. Wie oft hat der Herr uns Sündern verziehen! Wie oft haben wir uns in der hl. Beichte anklagen müssen wegen der gleichen Fehler und Sünden! Jedes Mal jedoch wird uns durch die große Barmherzigkeit Gottes die Lossprechung erteilt. Der Herr hat sogar Seinen letzten Blutstropfen dafür hingegeben, damit uns Sündern verziehen werden kann, da alle Sünde, die in der Beichte bekannt und bereut wird, durch Sein Blut getilgt ist. Wenn der Herr uns immer wieder auch unsere größten Sünden verzeihen kann, wie sollten wir nicht verzeihen? Wenn Gott uns sagt: „Und wären eure Sünden rot wie Scharlach, Ich mache sie weiß wie Schnee“ (vgl. Is 1, 18), wie sollten wir die kleinen und großen Ungerechtigkeiten, die man uns antut, nicht ebenso vergeben und vergessen!

Ein dritter Grund zur Verzeihung liegt darin, dass immer dann, wenn wir beleidigt worden sind, immer dann, wenn man uns Unrecht angetan hat, wir diesen Moment im Licht der Ewigkeit betrachten sollen. Was ist das alles, kleine oder große Ungerechtigkeiten, Beleidigungen, Streitigkeiten oder Unverständnis im Lichte der Ewigkeit? Eines Tages werden wir vor unserem ewigen Richter stehen, der für uns gestorben ist, um uns alles verzeihen zu können. Ihm wollen wir wirklich sagen: Mein Nachbar hat einen Zweig vom Baum in meinem Garten abgeschnitten und deswegen habe ich nicht mehr mit ihm gesprochen? Jemand hat mich dumm angeredet und deswegen habe ich ihm in meinem Herzen Böses gewünscht? Meine Verwandten haben mir mein Erbe vorenthalten und deswegen spreche ich heute noch nicht mit ihnen? Dann wird der Herr wohl sagen: „Sieh die unendliche Ewigkeit vor Dir, sieh Mich an in Meiner Majestät am Kreuz, sieh das Leiden, das ich für Dich ertragen habe, und du willst nicht verzeihen?“

Als vierten Grund zur Verzeihung sollen wir noch bedenken, wenn uns das Verzeihen schwerfällt, dass wir ebenso Sünder sind wie derjenige, der uns Böses antut und dem wir verzeihen müssen. Wir dürfen uns nicht vergleichen und hochmütig für besser halten, denn jede unserer Sünden wiegt schwer vor dem Angesicht Gottes. Wenn uns trotzdem verziehen wird, warum sollen wir dem anderen, der ebenso Sünder ist wie wir, nicht ebenso verzeihen? Wenn wir die Verzeihung zurückhalten, dann machen wir uns besser als er; wenn wir nicht von Herzen verzeihen wollen, dann denken wir, wir stünden über ihm. Aber in Wirklichkeit sind wir nicht besser, in Wirklichkeit sind wir ebenso Sünder, vielleicht sogar noch mehr durch unseren Dünkel und unsere Überhebung. Deswegen sollen wir die Demut haben, uns immer wieder gegenseitig verzeihen.

Denken wir schließlich an einen fünften Grund: Selbst, wenn uns eine Ungerechtigkeit widerfährt, selbst, wenn man uns Böses antut oder eine unschöne Bemerkung uns gegenüber macht, haben wir es in Wirklichkeit nicht alles verdient? Wir haben vielleicht nicht diese konkrete Bemerkung, vielleicht nicht diese konkrete Unliebsamkeit und diese konkrete Handlung gegen uns verdient. Aber hätten wir nicht viel Schlimmeres verdient, wenn wir uns mit den Augen Gottes sehen müssten? Was ist mit all den verborgenen Verfehlungen, die nur Gott sieht? Was ist mit der Selbstgerechtigkeit und dem Hochmut unseres Herzens? Was mit den vielen Unterlassungssünden? Was mit der inneren Auflehnung und der Rechthaberei Gott gegenüber? Weil wir alles das wiedergutmachen sollen, nehmen wir Ungerechtigkeiten, böse Bemerkungen, Verletzungen zur Sühne für unsere Sünden; deswegen verzeihen wir allen und sagen dem Herrn: So wie Du unsere Sünden angenommen und sie alle getragen hast, so will ich zur Sühne für meine Sünden diese Ungerechtigkeit und dieses Leiden annehmen und dem, der es mir angetan hat, nicht nur von Herzen verzeihen, sondern ihm gleichsam dafür danken, dass er mir die Gelegenheit gibt, Sühne zu leisten für meine eigenen Sünden.

Denken wir also immer an diese fünf Gründe zur Verzeihung: 1) Es ist der klare Wille Gottes, immer wieder ausgedrückt in der Offenbarung, dass wir allen verzeihen. 2)Der Herr verzeiht uns immer wieder und hat uns in Seinem Blut von unseren Sünden erlöst aus großer Barmherzigkeit. 3) Im Licht der Ewigkeit sind alle Beleidigungen und alle Ungerechtigkeiten, die uns widerfahren, nichts. 4) Wir sind alle Sünder, und deswegen sollen wir Verzeihung schenken und annehmen, 5) auch damit wir unsere Sünden wiedergutmachen und Sühne leisten können.

Wenn wir nicht mehr oder noch nicht zu unserem Bruder hingehen können, um ihn um Verzeihung zu bitten oder ihm unsere Verzeihung zu schenken, weil vielleicht die Kluft durch die Jahre zu tief geworden ist, dann ist ein bleibendes Zeichen der ehrlichen Verzeihung, täglich für diejenigen zu beten, die uns Unrecht angetan haben. Damit zeigen wir Gott, dass wir ihnen verzeihen wollen und schon verziehen haben.

Wenn es uns aber schwer fällt zu verzeihen, wenden wir vertrauensvoll uns an die Gottesmutter! Ihr sind im Leben viele Ungerechtigkeiten geschehen und zahlreiche grausame Bosheiten zugefügt worden. Schließlich hat man ihren einzigen geliebten Sohn getötet und am Kreuz zum Schandmal aller gemacht. Und doch hat sie nicht Vergeltung verlangt, sondern hat von Herzen allen verziehen. Sie ist für uns das große Beispiel der Verzeihung, das wirksame Beispiel der vollkommenen Vergebung allen auch noch so harten Unrechts. Nehmen wir bei ihr Zuflucht; bitten wir sie, durch ihre Fürbitte mit der gleichen Großzügigkeit und der gleichen Barmherzigkeit, der gleichen Herzensliebe wie sie, allen verzeihen zu lernen, damit wir dem großen Gebot des Herrn „Liebt einander, wie Ich euch geliebt habe“ (Jo 13, 34; 15, 12) durch eine wirkliche, aufrichtige Herzensverzeihung jeden Tag gerecht werden können. Amen.

Predigt am Fest der hll. Apostelfürsten Petrus und Paulus, dem 29. Juni 2023, von Msgr. Prof. Dr. Dr. Rudolf Michael Schmitz

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

„Du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde Ich meine Kirche bauen“ (Matth.16,18). Als der Herr diese historischen Worte gesprochen hat, wusste Er genau, wen Er in Petrus vor sich hatte. Er wusste um all die Charakterschwächen des Petrus, von denen auch wir wissen, weil die Heilige Schrift sie nicht verschweigt. Er wusste, dass Petrus kein gebildeter Mann war, denn er konnte nicht lesen und schreiben. Er wusste auch, dass der heilige Petrus oft ein Großsprecher war und nicht sehr mutig, wie er immer wieder auch dem Herrn gezeigt hat. Weil Er Gott war, wusste Jesus ebenso, dass dieser selbe Petrus ihn im entscheidenden Augenblick seiner Passion dreimal verraten und dann allein lassen würde. Er wusste, dass Petrus in einem wichtigen Moment der Kirche nur unter Druck des anderen Apostelfürsten, Paulus, der sich zur Zeit der Verleihung der Papstwürde an Petrus erst noch bekehren musste, die richtige Entscheidung für die Heidenchristen treffen würde. Der Herr wusste ebenso, dass, als Petrus dann endlich gebunden werden sollte, um gekreuzigt zu werden, dieser zunächst weglief und Er ihm noch einmal erscheinen musste, um ihn zu ermutigen, das Schicksal der Kreuzigung mit seinem göttlichen Meister zu teilen.

Alles das hat der Herr gewusst und doch hat Er ihm gesagt: „Du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen“ (Mt 16, 18). Der Herr hat ebenso gewusst, dass Petrus eine lange Reihe von Nachfolgern haben würde, bis zum Ende dieser sichtbaren Welt. Als Gott hat Jesus auch die lange Reihe dieser Nachfolger, die nun schon viele Hunderte umfasst, klar gesehen und gekannt; Er hat all die großen Taten gesehen, die sie tun würden, um die Kirche zu stärken, aber auch all die zahlreichen menschlichen Schwächen, die, wie Petrus, auch dessen Nachfolger zeigen und ausleben würden. Das alles kennend und darunter leidend, hat er trotzdem in Petrus auch zu ihnen allen gesagt: „Du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde Ich meine Kirche bauen.“

Daran sehen wir, dass die Kirche nicht auf die Qualität bestimmter Personen gegründet ist, nicht auf menschliche Vorzüglichkeit und Talente. Selbst in den höchsten und allerhöchsten Vertretern des kirchlichen Amtes ist es nicht die menschliche Perfektion, die dieses Amt zu einem göttlichen Instrument macht, sondern es ist Gott Selbst, der Sich trotz der menschlichen Schwäche Seine Diener erwählt und ihnen die Kraft gibt, zum Felsen zu werden: Durch Gottes Allmacht werden schwache Menschen zu Säulen der Kirche, zu Aposteln und Kirchenfürsten, die die Kirche durch alle Stürme der Zeit bis heute geführt und die Millionen und Abermillionen allein durch die Kraft ihres göttlich gegründeten Amtes den Weg zur Ewigkeit erschlossen haben.

Denn was macht Petrus zum Felsen? Was macht die Kirche zur Kirche Christi? Was bewirkt, dass die gottmenschlich verfasste kirchliche Organisation durch alle Stürme der Geschichte heute noch besteht und heute noch von Petrus und dessen Nachfolgern geleitet wird, ebenso wie von den Aposteln und deren Nachfolgern? Das bewirkt vor allem die göttliche Kraft, die der Herr dem Amt gegeben hat, nicht dem einzelnen Menschen. Zwar vereint sich das Amt mit dem, der es innehat. Doch ist das kirchliche gottgewollte Amt stärker als der Mensch und wird auch in dem Moment, wo der Amtsinhaber ängstlich ist, wo er dabei ist, die falschen Entscheidungen zu treffen, wo er nicht das tut, was dem Willen Gottes ganz entspricht, sich doch noch gegen die menschliche Schwäche durchsetzen und Angst, Feigheit und Irrtum überwinden. Nicht auf der Persönlichkeit Petri oder seinem individuellen Glauben, sondern auf dem göttlichen Amt des Papstes ruht die Kirche wie auf einem Felsen, der alle Stürme überdauert! Die Lehre der Kirche und ihre Heilszeichen werden garantiert durch dieses felsengleiche Amt, wer auch immer sein Inhaber sein sollte.

In allem wilden Wogen der Kirchengeschichte ist nicht selten geschehen, was wir heute wieder sehen: Religio depopulata, eine entvölkerte Kirche. Am Anfang waren es nur wenige Menschen, die Christus gefolgt sind. Während der ganzen ersten 300 Jahre, als die Kirche oft blutig verfolgt wurde, hatten nur Auserwählte die Kraft, treu zu bleiben bis zum Schluss. Nur wenige haben auch in den großen Krisen der Kirchengeschichte den wahren Glauben bewahrt. Denken wir an die Zeiten der arianischen Häresie, denken wir an die Bilderstürmer des siebten und achten Jahrhunderts, denken wir an die sogenannte Reformation, an die Wirren nach der französischen Revolution, an die Schwierigkeiten und Verfolgungen, die die Kirche unter den vielen totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts erlebt hat. Nur wenige sind damals treu geblieben, nur wenige haben Christus nicht auf irgendeine Weise verlassen! Trotzdem ist die Kirche Jesu Christi dieselbe geblieben, trotzdem ist der Felsen im Letzten nicht zerstört worden und trotzdem hat die göttliche Kraft schließlich die Menschen wieder zu der Einheit des Glaubens und der Sakramente unter dem Papst geführt und sie in der großen Universalkirche, die die Kirche ihrem Wesen immer bleibt, zu Christus geführt und damit zur seligen Ewigkeit.

Deswegen müssen wir heute so handeln wie die Kirche der Frühzeit, als der erste Papst in Ketten gelegt im Gefängnis schmachtete: „Während aber Petrus im Gefängnis bewacht wurde“, so sagt es die Apostelgeschichte, „betete die Kirche ohne Unterlass für ihn zu Gott“ (Apg 12, 5). Wir müssen wir täglich für den, der das Petrusamt innehat, und für alle anderen Nachfolger der Apostel, inständig beten, damit alle menschlichen Ketten durch unser Gebet von ihnen abfallen können. Unser Institut Christus König und Hohepriester betet in jeder heiligen Messe nicht nur im Kanon ausdrücklich für den Papst und die Nachfolger der Apostel, sondern fügt, wenn die Liturgie es erlaubt, ein besonderes Gebet für Petrus zu den anderen Orationen der Messe hinzu, um Petrus in seinem schweren Amt zu stärken. Wenn wir wie die Kirche der ersten Jahrhunderte für die Amtsträger beten, wenn wir sie weniger kritisieren als für sie Opfer bringen, wenn wir sie durch unser Gebet und unsere Treue zur Kirche ermutigen, dann werden alle Ketten abfallen, die die die Amtsträger der Kirche bedrücken können: die Ketten des Geldes, des Irrtums, des Zeitgeistes, der Feigheit, der menschlichen Schwächen. Die Kirche wird – wie so viele Male in der Geschichte – wieder erstarken, wird plötzlich merken, dass sie nicht allein auf schwankendem menschlichen Untergrund ruht, sondern immer und allezeit auf dem unzerstörbaren Felsen, dessen Macht und Stärke Petrus direkt von Christus empfangen hat, der ihn und alle seine Nachfolger zum unfehlbaren Lehrer und zum obersten Lenker der Christenheit bestimmte, zu Seinem Stellvertreter auf Erden.

Haben wir deswegen keine Angst! Man will uns glauben machen, dass eine nie dagewesene geschichtliche Krise die Kirche schwächt und dass sich die Kirche nicht davon erholen kann. Das hat man immer wieder in der Kirchengeschichte behauptet, um die Menschen zu verängstigen. Es ist niemals eingetreten und die religio depopulata ist immer wieder zur religio populata, zur Volkskirche geworden. Auch wir sind es, von denen es abhängt, dass das auch jetzt wieder geschieht! Denn wir können, wenn wir dem Petrus aller Zeiten und den Aposteln aller Zeiten treu folgen, im Glauben, in den Sakramenten und in der Einheit der Kirche, durch unser Gebet, unser Opfer und unsere Treue, dazu beitragen, dass der Fels gefestigt wird, dass er sich aus der Flut erhebt und dass dadurch diejenigen, die jetzt ängstlich sind, wieder zur einen Herde unter dem einen Hirten zurückführt werden. Wir sollen wissen: die Kirche bleibt immer dieselbe, der Fels Petri bleibt immer derselbe, weil Christus, der sie gewollt hat, immer Derselbe bleibt! Helfen wir durch unser Gebet und unsere Treue mit, dass die Pforten der Hölle die eine wahre Kirche Christi nicht überwältigen! Amen.

Predigt am Fronleichnamsfest, dem 8. Juni 2023, von Msgr. Prof. Dr. Dr. Rudolf Michael Schmitz

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

In unserem Leben ist vieles künstlich und wird täglich künstlicher. Nicht nur sind viele Gegenstände, deren wir uns bedienen, aus Plastik und zum Wegwerfen bestimmt; auch unsere Welt wird künstlich und falsch. Man gibt uns in Politik – und leider manchmal auch in der Kirche – Scheingründe an für das, was getan wird, und man will uns so auf den Leim des Irrtums führen. Falsch sind auch unsere Bedürfnisse, die künstlich hervorgerufen werden von einer immer heftiger werdenden Werbung. Falsch sind leider auch oft unsere gegenseitigen Beziehungen und unsere Gefühle, die statt wirklicher Zuneigung und wahrer Liebe nur Heuchelei sind und deswegen schnell und immer schneller brechen.

Wenn wir aber künstlich von echt und wahr von falsch im Leben eines Menschen unterscheiden wollen, dann müssen wir sehen, ob er für das, was er tut und sagt, bereit ist, Opfer zu bringen.

Nur dann ist die Liebe zwischen zwei Menschen, zwischen Mann und Frau echt, wenn im Gesamtversprechen der ehelichen Treue auch das Lebensopfer gegeben wird. Nur dann ist eine Freundschaft echt, wo die Bereitschaft besteht, in schweren Zeiten für einander einzustehen und sich gegenseitig zu helfen. Nur dann ist menschliches Wort echt, wenn für das Gesagte auch mit der Tat eingestanden wird, bis zum persönlichen Opfer!

Daran können wir sehen, dass in Gott nichts künstlich und falsch ist, sondern alles echt und wahr. Denn, und das feiern wir heute an Fronleichnam, Er hat das, was Er in der Schöpfung und in der Erlösung für uns getan hat, mit dem großen Zeichen des Opfers besiegelt. Er hat das durch Seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus, den Er zu unserer Erlösung in die Welt gesandt hat, in verschiedenen Schritten getan.

Zunächst zeigt Er uns, dass die ganze Schöpfung, die Er gemacht hat, echt und gut ist, weil Er selbst in der zweiten Person der Dreifaltigkeit bereitwillig herabsteigt in unser Leben und als Mensch Geschöpf wird wie wir. Er lässt, obwohl Er Gott bleibt, alle sichtbare Herrlichkeit und alle Glorie des Himmels hinter sich. Er ist bereit, ein ganzheitliches Lebensopfer zu bringen, dadurch, dass Er jeden Moment des menschlichen Lebens, auch Einsamkeit, Armut und Ausgestoßensein auf sich nimmt. In vollkommener Entäußerung, wie wir sie uns nicht vorstellen können, weil wir nicht Gott sind, kommt Er in unser Leben und will mit uns Elenden bleiben, obwohl wir Sünder sind und Ihn verraten.

In seiner Menschwerdung hat Er uns auch gesagt, dass Er gekommen ist, um ein besonderes Opfer zu bringen. Er hat gesagt: „Ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele“ (Mk 10, 45; Mt 20, 28). Die vielen, die Sünder, die Armen, die Elenden, sind wir. Er ist gekommen, um Sein gottmenschliches Leben als Lösegeld für uns zu geben, die wir dem Tod verfallen wären ohne Ihn. Er sagt es deutlich: „Keiner hat eine größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde“ (Jo, 15, 13). Gott ist unser Freund, Er redet nicht nur davon, sondern Er kommt tatsächlich, um Sein menschliches Leben hinzugeben für alle und jeden, der sich Seiner Gnade öffnet.

Wir haben es gerade gehört: Er will nicht nur bildlich Sein Leben hingeben, sondern tatsächlich Sein Fleisch und Blut. „Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der wird das ewige Leben haben“ (Jo 6, 54). Alles gibt Er für die Sünder, die er rettet, bis zum letzten Blutstropfen. Was Er damit verheißen hat, was Er uns erklärt hat, was der Sinn Seines Kommens in dieser Welt ist, wird Wirklichkeit beim letzten Abendmahl.

Der heilige Thomas von Aquin sagt sagt: Kein Geschöpf kann das Wesen eines anderen Geschöpfes ändern (vgl. STh I, 105, a. 1). Aber der Autor allen Seins, der Selbst in diese Welt hinabkommt, kann das Sein der Dinge ändern, und Er kann auch den Vorhang der Zeit zerreißen. Deswegen hat in Vorwegnahme Seines Kreuzesopfers der Herr beim letzten Abendmahl mit der Kraft dessen, der Er ist, nämlich der Schöpfer aller Dinge, das Wesen, die Substanz von Brot und Wein verändert und in der Kraft des kommenden Kreuzopfers zu dem Lebensopfer von Leib und Blut des allmächtigen Gottes für uns gemacht.

Er kann, weil Er alles geschaffen hat, alles ändern. Er kann, weil Er alles liebt und vor allen Dingen Seine menschlichen Geschöpfe, uns sich ganz schenken. In dem geheimnisvollen Moment des Abendmahls, der auf unseren Altären immer wieder unblutig und geheimnisvoll durch Gottes Wort erneuert wird, tritt die Allmacht des Schöpfergottes, der über das Sein der Dinge Macht hat, in die Wirklichkeit des Menschen hinein und ändert alles zum Guten. Durch die endgültige Wirklichkeit des Kreuzesopfers bewirkt er so unser Heil: „Dann ging er hin zu sterben aus liebevollem Sinn, gab, Heil uns zu erwerben, sich selbst zum Opfer hin“, heißt es sehr treffend im Kirchenlied. Als der Herr sagte: „Consummatum est“ wird erneut die Kraft Seiner Gottheit tätig. In unser zerrissenes Menschenleben, das voll Künstlichkeit und Falschheit ist, wird die Echtheit und Wahrheit des erneuerten Seins gesenkt; Der, der das Sein des Menschen geschaffen hat, stellt es, wunderbarer als Er es einst geschaffen hat, durch Seinen Opfertod ganz wieder her.

Schließlich und drittens aber ist dieser Opfertod nicht ein Geschehen, das uns fern ist. Wohl ist der Tod am Kreuz einmaliges, nämlich durch die Kraft des allmächtigen Gottes unwiederholbares Heilsgeschehen. Doch wird es in dem Moment, wo der Herr sagt „Consummatum ist“, alles ist vollbracht, verewigt in Seinem Opferwillen, der niemals aufhört. Der Herr bleibt auch als der verherrlichte Herr an der Seite des Vaters das geopferte Lamm. Er zeigt auch nach der Auferstehung den Jüngern die Wunden Seiner Seite, Seiner Hände und Seiner Füße. Aus diesen Wunden wird für alle Zeit der Kirche jener Gnadenstrom zuteil, der sich auf unsere Altäre ergießt, jedes Mal, wenn die Heilige Messe so gefeiert wird, wie die Kirche es will. Wir sind also nicht von Gott verlassen, wir sind nicht auf uns selbst gestellt, wir sind nicht allein, sondern der opferbereite Gott, der durch Sein eigenes Lebensopfer die Wahrheit Seines Seins in uns erneuert, bleibt in Seiner Kirche bei uns.

Alles das, Geliebte, feiern wir gleich nicht nur im geheimnisvollen Opfer der heiligen Messe, in dem sich das Heilsgeschehen sakramental auf unseren Altären vollzieht, sondern auch in der Anbetung der heiligen Hostie. Denn alles, was Opfer, Hingabe, Ewigkeit, Gottheit und göttliche Macht über das Sein beinhaltet, ist unter dem unscheinbaren äußeren Zeichen der Hostie zusammengefasst. Die Ewigkeit tritt in unser Leben hinein, wenn wir die Hostie sehen. Gott selbst neigt sich uns, Sein ganzes Opfer kommt zu uns, die Ströme der Gnade erneuern sich und werden jedes Mal neu ausgegossen in der heiligen Messe, wo die Hostie zum Leib und zum Blut Christi wird, und in unserer Anbetung, wo wir uns dieses Geheimnis verehrend zu eigen machen.

Deswegen konnte man früher sehen, dass viele Menschen, wenn das Allerheiligste feierlich an ihnen vorübergetragen wurde, sich nicht nur hinknieten, sondern auch das Gesicht abwendeten und den Blick verhüllten, damit sie das Geheimnis Gottes, das mitten unter uns gegenwärtig ist, nicht zu sehen brauchten, denn, wie wir aus dem Alten Testament wissen: Gottes Anblick kann den Sünder töten. Doch unser Gott ist ein gnädiger Gott: Er will uns nahe sein mit Seiner Barmherzigkeit. Er setzt sich liebend unseren liebenden Blicken aus, obwohl wir Sünder sind. Er will, dass wir kommen, Ihn verehren, Ihn anbeten und Ihm nahe sind, so wie Er uns nah sein wollte. Je mehr wir Ihn verehren, Ihm liebend nahe sind und Sein Opfer in unserem Leben Wirklichkeit werden lassen, je mehr wir also die Eucharistie zum Mittelpunkt unseres Lebens machen, desto mehr wird auch in unserem Leben alles echt und wahr. Alles Künstliche, alles Geheuchelte, als Unechte fällt von uns ab, denn wir wissen: Dort ist das Zentrum unseres Lebens, dort ist die Quelle des Seins, dort kommt alles zu uns, was wahr und echt ist, wenn wir nur unser Herz öffnen.

Deshalb wollen wir heute mit der ganzen Kirche diese Echtheit und Wahrheit des Opfers Jesu unter uns erneuern; wir wollen unser Herz diesem Opfer gleichmachen und es Ihm nachtun; wir wollen deswegen in der Prozession, die der heiligen Messe folgt, mit allen Engeln und Heiligen rufen:Venite adoremus, kommt lasset uns anbeten! Amen.

Predigt vom Weißen Sonntag/Barmherzigkeitssonntag, dem 11. April 2021

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

„Misereor super turbam. Ich erbarme mich der Menge“ (Mk 8, 2). Das sind die Worte Jesu, die die Kirche seit langer Zeit den Gläubigen am Weißen Sonntag zuruft. Der Herr erbarmt sich unser! Er steigt zu uns herab und Er gibt uns Seinen Leib und Sein Blut als Speise. Das ist der Grundton allen Handelns Gottes an uns: die liebende Barmherzigkeit, das Sich-uns-Neigen, das Uns-Vergeben!

Von Anfang an hat der allmächtige Gott so an uns Menschen gehandelt. Er hat uns von Anfang an trotz unseres Hochmutes und trotz unserer Abwendung von Seiner Güte retten wollen. Er hat schon im Paradies sich den Menschen mit großer Barmherzigkeit zugeneigt; als sie aus eigener Schuld diesen paradiesischen Zustand verlassen mussten, hat Er ihnen gleichsam wie eine Mutter, die nicht von undankbaren Kindern lassen kann, immer wieder Zeichen Seiner Barmherzigkeit gegeben. Er hat ihnen einen neuen Bund angeboten; Er hat sie aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit; Er hat Sich ein Volk erwählt, dem Er immer wieder neue Propheten gesandt hat, um es von seinen schlechten Wegen abzubringen und zu Ihm zu bekehren. Wer die Propheten liest, der weiß, dass Gott schon damals auch für unsere Zeit spricht, denn auch wir haben genauso wie das Volk Israel ständig nötig, uns zu bekehren. Gott lässt in Seiner Barmherzigkeit nicht davon ab, uns diese Notwendigkeit durch das Wort Seiner Propheten ins Gedächtnis zu rufen.

Aber selbst diese Botschaft tut Seiner Barmherzigkeit nicht genug: Nicht nur die Propheten hat Er geschickt, um uns die Vergebung der Sünden zu verkünden und uns zur Bekehrung aufzurufen, sondern Er ist auch Selbst gekommen: Er hat Seinen eingeborenen Sohn gesandt, der Mensch geworden und in unsere dunkle Welt herabgestiegen ist, um uns zu erlösen. Der Gottmensch hat zu unserer Rettung den blutigen Tod am Kreuz auf sich genommen und hat schließlich, als krönendes Zeichen Seiner großen Barmherzigkeit, uns am Osterfest im Triumph der Auferstehung die Gewissheit Seines Sieges über Tod und Teufel gegeben

Auch damit aber ist der göttlichen Barmherzigkeit nicht genug getan: Gott hat uns auch nachher nicht allein gelassen. Er hat, weil Er weiß, dass wir Menschen die Gemeinschaft brauchen, um das Richtige zu wollen und dem Richtigen zu folgen, die Kirche gegründet, die in Dogma und Gebot uns Anweisung gibt für den Weg ins ewige Leben. Er hat sieben Sakramente gestiftet, damit wir an wirksamen Zeichen erkennen können, dass Seine Gnade uns nie verlässt. Er hat darüber hinaus den Aposteln, ihren Nachfolgern und ihren Mitarbeitern, den Priestern, die göttliche Kraft gegeben, unsere Sünden zu vergeben. Auch wenn wir immer wieder fallen, hat Seine Barmherzigkeit einen Weg gefunden, uns immer wieder zu verzeihen und mit Seiner Gnade zu versöhnen.

Alles das geschieht, damit wir Ihn empfangen können, so wie Er ist: Damit im größten und heiligsten Sakrament der Eucharistie der Herr mit Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele zu uns kommen kann, in unsere gereinigten Herzen, um uns von neuem Barmherzigkeit zu erweisen. Wir sind nicht allein! Er schenkt uns sich Selbst bei jeder heiligen Kommunion in Seiner ganzen göttlichen und menschlichen Größe. Er schenkt sich uns, damit wir ein Unterpfand Seiner Barmherzigkeit besitzen. Er schenkt sich uns schon im Kindesalter in der Erstkommunion und Er begleitet uns mit dieser Gegenwart ein ganzes Leben lang, weil Er weiß, dass wir Sünder sind, weil Er weiß, dass wir Seiner Hilfe bedürfen, weil Er sich unser als Glieder der sonst verlorenen Menge erbarmt. Die Barmherzigkeit Gottes ist keine neue Lehre, sondern zeigt sich in einem wunderbaren Zusammenhang im ganzen Heilstun Christi und in der gesamten Heiligen Schrift.

Wir können die Barmherzigkeit des Herrn nur staunend empfangen! Wir können nur unendlich dankbar sein, dass Er sich nie von uns zurückzieht, und wir müssen alles tun, um dieser Barmherzigkeit würdig zu werden. Denn „Deus non inridetur“, wie der Galaterbrief (6,7) sagt: „Gott lässt Seiner nicht spotten“. Wir dürfen nicht auf die Barmherzigkeit Gottes hin sündigen! Wir dürfen nicht den „lieben Gott einen guten Mann sein lassen“, wie man volkstümlich sagt, also vermessen mit seiner Verzeihung und Güte rechnen, ohne unsere Sünden zu bereuen und uns zu bekehren. Das Geschenk Seiner Barmherzigkeit sollen wir mit wirklicher Dankbarkeit empfangen, indem wir uns mit allen Kräften bemühen, die Sünde und die nächste Gelegenheit dazu zu meiden, den Geboten Gottes zu folgen und die heilige Eucharistie, dieses große und einzigartige Geschenk Seiner Barmherzigkeit, immer würdig zu empfangen.

Deswegen hat die Kirche seit dem heiligen Paulus seit den Anfängen gelehrt, dass niemand zum Sakrament der barmherzigen Gegenwart Gottes hinzutreten kann, wenn er sich nicht durch die Beichte vorbereitet hat und sich keiner schweren Sünde bewusst ist. Kein Sünder darf sich der heiligen Eucharistie nähern, wenn er nicht mit Reue seine Sünden bekannt und aufrichtige Besserung gelobt hat, damit er eine gültige Absolution in der Beichte empfangen kann. Wir alle sind Sünder! Wer sagt, dass er nicht sündigt, ist nicht in der Wahrheit, wie schon der heilige Johannes unterstreicht (vgl. 1 Jo 1, 8). Deswegen müssen wir uns vor dem Kommunionempfang prüfen und gut vorbereiten, damit nicht auf uns zutrifft, was der heilige Paulus sagt: „Wer den Leib des Herrn unwürdig isst und das Blut des Herrn unwürdig trinkt, der isst und trinkt sich das Gericht“ (1 Kor 11, 29).

Mit der gesamten Tradition der Kirche hat der für seine Glaubenstreue bekannte Kardinal Raymond Leo Burke nochmals darauf hingewiesen, dass diese Lehre der Kirche unveränderlich ist, dass also kein schwerer Sünder, der seine Sünden nicht bereut, der also hartnäckig und öffentlich in seinen Sünden verharrt und im Glaubensabfall und in der Unmoral leben will oder ein solches Leben ebenso öffentlich verteidigt, zur Kommunion zugelassen werden darf. Das ist keine Grausamkeit der Kirche, sondern es ist ein Schutz aller, und besonders derjenigen, die in solcher Situation verharren, damit sie nicht eine noch größere Sünde auf sich laden, das größte und schwerste Sakrileg, nämlich den unwürdigen und skandalösen Kommunionempfang, der das Sakrament der Gegenwart des barmherzigen Gottes missbraucht und gleichsam mit Füßen tritt.

Wir sind durch der Gnade Gottes hoffentlich nicht in diesem Zustand! Aber wir müssen alles dafür tun, dass wir in dieser Gnade Gottes verbleiben; auch dann, wenn wir nur lässliche Sünden auf uns geladen haben, ist es notwendig, dass wir uns auf den Kommunionempfang durch eine regelmäßige Beichte gut vorbereiten. Deswegen hat der Herr den Aposteln den Heiligen Geist gegeben, alle Sünden zu vergeben, seien sie schwer oder lässlich. Zum Kommunionempfang sollen wir wie die Heilige Jungfrau ganz reine Gefäße sein, die Gott durch Seine Barmherzigkeit mit Seiner eucharistischen Gegenwart beschenken kann.

Deswegen der Weiße Sonntag, an dem viele Kinder das erste Mal in ein reines Herz die heilige Eucharistie empfangen, auch für uns ein Aufruf, Gott nicht zu spotten. Gott hat uns ein unbeschreiblich großes Geschenk gegeben! Er schenkt Sich uns ganz jedes Mal, wenn wir kommunizieren. Bereiten wir uns auf dieses große Geschenk würdig vor. Bleiben wir dankbare Kinder Gottes und wissen wir, dass mit jeder guten, würdigen, heiligen Kommunion die Kirche aufgebaut wird; mit jeder schlechten Kommunion aber wird sie weiter zerstört und den Machenschaften Satans geöffnet.

Beten wir also für die Verantwortlichen, dass sie den Mut haben, jene vor der Kommunionbank zurückzuweisen, die öffentlich bekannt im Stande schwerer Sünde sind; beten wir für die unbußfertigen Sünder; auch für uns selbst, damit wir nie zu ihnen gehören. Ist unser Herz der Barmherzigkeit Gottes würdig, wenn wir nicht regelmäßig zur hl. Beichte gehen? Sind wir tatsächlich voll Dankbarkeit, voll Verehrung und voll Ehrfurcht für das große, einzigartige Sakrament der Eucharistie, in dem Gott uns Seine Barmherzigkeit zeigt? Demütigen wir uns deswegen regelmäßig in der Beichte vor dem großen Gott, bekehren wir uns und erneuern wir mit dem gläubig gewordenen Thomas, niederfallend vor diesem Sakrament der Barmherzigkeit, das große Glaubensbekenntnis der Kirche: Mein Herr und mein Gott! Amen.